就労移行支援の利用を検討している方の中には、「月にどれくらい費用がかかるのか分からない」と不安な方も多いのではないでしょうか。

結論として、 就労移行支援は世帯収入によって、自己負担が0円になるケースがあります。

また、 有料となる場合でも自己負担には上限が設けられているため、 費用面で適切な支援を受けられないことがないよう配慮されています。

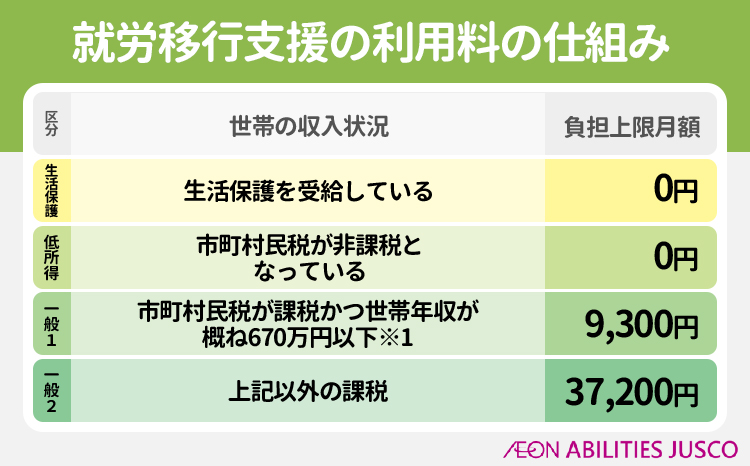

| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護を受給している | 0円 |

| 低所得 | 市町村民税が非課税となっている | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税が課税かつ世帯年収が概ね670万円以下※1 | 9,300円 |

| 一般2 | 上記以外の課税 | 37,200円 |

※1:20歳以上で入所施設やグループホームを利用している方は、市町村民税の課税状況によって「一般2」として扱われます。

本記事では、世帯収入ごとの自己負担上限をわかりやすく整理したうえで、具体的な金額や支払いイメージ、活用できる制度について詳しく解説します。

費用面の心配がある方も、ぜひ参考にしてみてください。

一般企業への就職を目指すなら

アビリティーズジャスコがおすすめ!

アビリティーズジャスコは、イオングループの障がい者雇用特例子会社として、10年以上にわたり自分らしく働ける未来をサポートしています。

専門スタッフがカウンセリングを行い、個別性の高い支援プランを作成。

特性に応じた日常の困りごとにもプログラムを通して寄り添います。

また、イオングループのネットワークを活かした豊富な就職実績があり、安心して次のステップを目指せます。

通所に不安がある方も、最大5日間の体験プログラムを通して、支援内容や事業所の雰囲気をご確認いただけます。

段階的に就労スキルを身に着けて、長く安心して働き続けられる未来を築きたい方はぜひアビリティ―ズジャスコへご相談ください。

就労移行支援の利用料が無料になるケースとは?

就労移行支援は、無職の方や障がい年金を受給している方など、 非課税世帯であれば、自己負担が0円になります。

本来はサービス利用料の1割を自己負担しますが、世帯の所得に応じて「月の自己負担上限額」が定められており、その上限を超える費用は発生しません。

この仕組みは「負担上限月額制度」と呼ばれています。

そのため、実質的に無料または低額で利用できる方が多く、経済的な負担を抑えながら就職準備を進められる制度になっています。

実際にアビリティーズジャスコでは、下記の通り自己負担0円の方が全体の84.2%を占めています。

| 月額負担上限額 | 利用者割合 |

|---|---|

| 無料 (自己負担なし) | 84.2% |

| 上限9,300円 | 14.1% |

| 上限37,200円 | 1.7% |

※2024年3月1日~2025年2月28日までのデータ

「費用がどれくらいかかるのか不安…」という方もご安心ください。

ご自身がどの区分に当てはまるのか、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせいただけます。

世帯収入とは?「親と同居」でも大丈夫な理由

就労移行支援では、18歳以上の方の場合、「世帯収入」は利用者本人と配偶者の収入だけで判断されます。

たとえ親と同居していても、親の収入は判定対象に含まれません。

そのため、利用者本人が無収入であれば「非課税世帯」として扱われ、利用料が無料になる可能性が高くなります。

ただし、本人が親の扶養に入っている場合などは、自治体の判断によって課税区分が異なることもあるため、事前に確認しておきましょう。

就労移行支援の利用料の仕組み|法定負担制度で決まる区分

就労移行支援では、世帯の収入に応じて自己負担の上限額が以下のように決まっています。

| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護を受給している | 0円 |

| 低所得 | 市町村民税が非課税となっている | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税が課税かつ世帯年収が概ね670万円以下※1 | 9,300円 |

| 一般2 | 上記以外の課税 | 37,200円 |

※1:20歳以上で入所施設やグループホームを利用している方は、市町村民税の課税状況によって「一般2」として扱われます。

それぞれの区分についてより詳しく見ていきましょう。

生活保護/非課税世帯は0円

就労移行支援では、生活保護を受けている方や住民税非課税世帯に該当する場合、自己負担が発生しません。

まず、生活保護を受給している方やその世帯は、就労移行支援を無条件で無料で利用できます。

また、支援を利用したことによって生活保護費が減額される心配も基本的にはありません。

そのため、経済的な不安を抱える方でも、安心して利用を始められます。

さらに、住民税非課税世帯に該当する場合も、就労移行支援の利用料はかかりません。

この「非課税世帯」に該当するかどうかは、前年度の収入や家族構成などによって決まります。

以下は、非課税世帯の目安となる収入条件です。

| 状況 | 年収の目安 |

|---|---|

| 給与所得者の場合 | 年収100万円以下 |

| 障がいのある本人の場合 | 年収200万円以下 |

| 前年度の課税所得135万円以下 | ー |

| 障がい年金1級受給者のいる3人家族 | 世帯年収300万円以下程度 |

収入が少なく、住民税を支払っていない場合は「非課税世帯」に該当する可能性が高く、就労移行支援を無料で使えるケースが多いでしょう。

課税世帯(年収670万円未満)は月9,300円が上限

市町村民税が課税されている世帯で、年収がおおむね670万円未満の場合は「一般1」に該当し、自己負担上限額は月9,300円で利用できます。

以下は、一般1に該当する具体的な例です。

| 状況 | ・年収150〜300万円程度で働いている ・住民税が課税されている |

| 判定のポイント | 本人の所得が非課税ラインを超えているため、「課税世帯」に該当する |

自分の課税状況に応じて、事前に確認しておくことが大切です。

高所得世帯は月37,200円が上限

高所得世帯は、就労移行支援の自己負担上限が月額37,200円に設定されています。

特に、以下の表のように前年に一定の収入があった場合や、配偶者に高い収入がある場合などは、「一般2」に該当する可能性が高くなります。

| 状況 | 現在は無収入だが、前年の所得が高い |

| 判定のポイント | 前年の収入が反映され、「課税世帯(一般2)」に分類されることがある |

このように、判断基準は現在の収入状況だけではないため、利用前に確認しておくことが重要です。

自分がどの区分に当てはまる?簡単チェックリスト

就労移行支援の利用料は、世帯の収入状況によって大きく変わります。

以下のチェックリストで、自分がどの区分に該当するかを簡単に確認してみましょう。

Q1. 生活保護を受けていますか?

- はい

- 生活保護世帯に該当するため、自己負担は0円になります。

- いいえ

- 次の質問へ進んでください。

Q2. 自分(または配偶者)の前年度収入は135万円以下ですか?

※給与収入の場合は年収100万円以下、障がい者本人であれば年収200万円以下が目安です。

- はい

- 非課税世帯に該当する可能性が高く、自己負担は発生しません。

- いいえ

- 次の質問へ進んでください。

Q3. あなたは18歳以上で、親と同居していますか?

- はい

- Q2で「収入が少ない」と判断された場合は、無料で利用できる可能性があります

- いいえ

- 次の質問へ進んでください。

Q4. 前年度の世帯収入は300〜600万円未満ですか?

- はい

- 一般1の課税世帯に該当する可能性があり、月額の自己負担上限は9,300円です。

- いいえ (600万円以上)

- 一般2の高所得世帯に該当する可能性があり、月額の上限は37,200円です。

就労移行支援の利用料の計算式|利用日数別にシミュレーション

就労移行支援では、1回の通所ごとに500円~1,200円の自己負担がかかります。

そのため、以下の計算式で月間利用料が計算できます。

月間利用料=1回あたりの負担額 × 月の利用日数

実際の金額は世帯の収入区分や利用回数によって異なりますが、どれだけ通っても月額の上限額を超えることはありません。

ここでは、1日あたりの自己負担を1,000円と仮定し、月に何回通った場合にいくらかかるのかを具体的にシミュレーションします。

それぞれ詳しく見ていきましょう

1日1,000円×月8回の場合

週1〜2回ほどのペースで無理なく通所するケースでは、1回あたりの自己負担を1,000円とした場合、月8回の通所で8,000円となります。

生活保護世帯や非課税世帯であれば、自己負担は0円です。

課税世帯の場合でも、月額の上限額以内で収まるため、大きな負担にはなりにくいといえます。

1日1,000円×月15回の場合

週3〜4日のペースで通所し、積極的に就職準備を進めている方のケースでは、月15回の利用で15,000円の自己負担が発生します。

ただし、世帯区分によって上限額が異なるため、実際に支払う金額は以下のような違いがあります。

| 区分 | 月15回通所した場合の利用料 | 実際の負担額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 15,000円 | 0円 |

| 非課税世帯 | 15,000円 | 0円 |

| 一般1 | 15,000円 | 9,300円 |

| 一般2 | 15,000円 | 15,000円 |

一般1に該当する場合、 月額の上限が9,300円に設定されているため、たとえ15回通所しても、実際に支払う額は利用料の全額より少なくなります。

一方、一般2の上限額は37,000円となっており、この範囲内であれば実際の利用料を全額自己負担する必要があります。

このように区分によって負担額に差はありますが、いずれの区分でも月額の上限が定められているため、想定外の高額負担が発生する心配はありません。

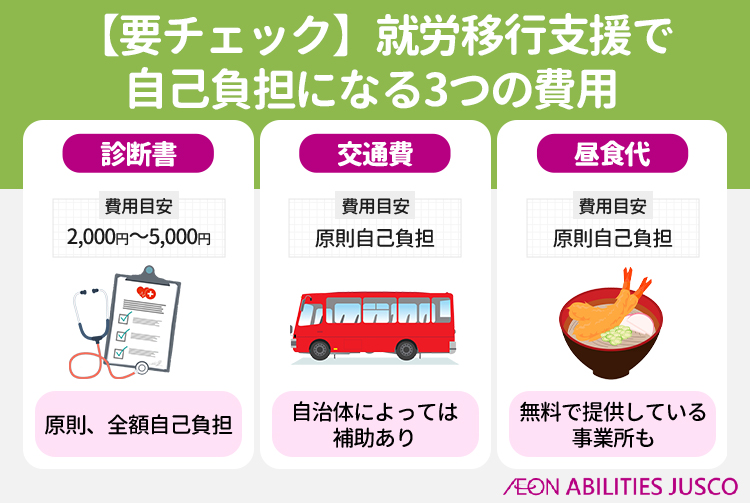

就労移行支援を利用する際にかかる主な費用

就労移行支援は、非課税世帯であれば利用料が無料になることもあります。

しかし、完全無料で通えるわけではなく、制度の自己負担とは別に、以下のような費用が発生します。

このように、通所に伴う費用は事業所や自治体ごとに異なるため、見学時に詳しく確認しておくと安心です。

診断書|2,000円~5,000円程度

就労移行支援を利用するには、多くの場合で医師による診断書や意見書の提出が必要です。

書類の内容や提出先によって費用は異なりますが、おおよそ2,000円~5,000円程度が相場となっています。

受給者証の申請時や相談支援機関での面談時に求められることが多く、事前にかかりつけの病院へ確認しておくと安心です。

保険が適用されないため、全額自己負担になる点にも注意が必要です。

交通費|地域によっては援助を受けられる場合も

通所にかかる交通費は、原則として自己負担です。

そのため自宅から遠方の事業所を選ぶと、移動の手間や費用が重なり、身体的にも金銭的にも負担が大きくなる場合があります。

こうした負担を避けるためにも、事業所を選ぶ際は実際に見学や体験を通して、無理せずに通えそうかを確認することが大切です。

なお、自治体によっては交通費の一部または全額を助成する制度を設けている場合もあります。

助成の有無や対象条件は地域によって異なるため、見学や相談の際にあわせて確認しておくと安心です。

昼食代|事業所によっては食事の提供がある

就労移行支援事業所では、ほとんどの事業所で昼食の提供は行っておらず、利用者自身で用意することが一般的です。

ただし、無料または低価格で昼食を提供している事業所も一部存在します。

これは「食事提供体制加算」という制度を活用しており、栄養士や保健所の指導を受けた職員が、安全面や栄養バランスに配慮して調理や提供を行っています。

昼食代の有無を重要視する場合は、 見学や面談の際に事前に確認しておくことをおすすめします。

就労移行支援の利用料を払えない場合の選択肢

就労移行支援を利用したいと思っても、金銭的な理由で不安を感じている方は少なくありません。

ここでは、費用の負担が難しい場合に検討できる4つの支援制度や給付について紹介します。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

利用料が無料になる制度を確認する

就労移行支援には、利用料が無料になる制度があるため、まずは、自分がその対象に該当するかを確認することが大切です。

生活保護を受給している方は、就労移行支援の利用料が無料となります。

また、非課税世帯や低所得世帯に該当する場合も、月額の自己負担が0円になるケースがあります。

制度の適用条件は収入や世帯構成によって異なるため、自分が対象かどうか不安な方は、事業所のスタッフや自治体の窓口に相談してみましょう。

障がい年金を活用して生活費に充てる

障がい年金は、就労移行支援の利用料や交通費など、継続的にかかる費用をまかなううえで役立つ支援制度です。

対象となるかどうかは、障がいの等級や最初に診察を受けた日(初診日)、保険加入状況によって決まります。

受給できるか不明な場合は、 お住まいの地域の障がい福祉課に相談しましょう。

障がい年金の申請には医師の診断書や初診日を証明する書類などが必要で、審査に数ヶ月かかるのが一般的なため、手続きは早めに行うことがおすすめです。

雇用保険の基本手当を受け取る

離職前に雇用保険に加入していた場合、一定の条件を満たせば「基本手当(失業給付)」を受け取ることができます。

主な受給条件は次のとおりです。

- ハローワークに求職申込みをしていること

- 就職する意思とすぐに働ける状態にあること

- 離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間があること

※病気や育児などで就職が難しい場合は、受給対象外となります。

※特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、離職前1年間に6か月以上の被保険者期間でも受給できることがあります。

また、雇用保険を受け取るには「求職活動を行っていること」が前提になります。

就労移行支援の利用も、ハローワークで「再就職に向けた活動」として認められれば、求職活動の一環とみなされ、基本手当を受給しながら通所することが可能です。

該当するかどうかは、利用前にハローワークで相談し、判断を受けましょう。

傷病手当金を活用する

健康保険に加入している会社員や公務員の方で、 病気やけがにより就労できない状態が続いている場合は、「傷病手当金」を受け取れます。

主な受給条件は次のとおりです。

- 業務外の傷病による療養であること

- 連続して3日間以上会社を休んでおり、4日目以降も就労できない状態が続いていること

- 働けない期間中、給与の支払いを受けていないこと

※給与がある場合は差額支給 - 健康保険に加入していること

※任意継続被保険者は対象外

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長で1年6か月です。

また、以下のケースでは支給額の調整や不支給となる可能性があるため注意が必要です。

- 給与支給がある場合

※傷病手当金より少額なら差額支給 - 障がい厚生年金や障がい手当金を 受給している場合

- 老齢退職年金を受給している場合

- 労災保険の休業補償給付と重複する場合

- 出産手当金を同時に受給する場合

支給の可否や調整の内容は、加入している健康保険組合や保険者によって異なる場合があります。

申請前に、会社の人事・総務担当や健康保険組合に確認しておくことをおすすめします。

就労移行支援の利用手順

ここでは、実際にサービスを利用するまでの流れを3つの段階に分けて解説します。

スムーズに利用を始めるためにも、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

事業所を複数見学し、利用先を決める

就労移行支援は、事業所によってプログラムの内容や雰囲気が大きく異なるため、複数見学して比較検討することが大切です。

実際に足を運ぶことで、自分に合った環境かどうかを確認でき、通い始めてからのミスマッチを防げます。

特に、自己負担が発生する課税世帯の場合は、費用をかける価値があるかどうかを見極めることが重要です。

私たちアビリティーズジャスコでは、最大5日間の体験利用が可能となっており、納得したうえで利用を開始して頂けます。

障がい福祉サービス受給者証を申請する

就労移行支援を利用するには、「障がい福祉サービス受給者証」の申請が必要です。

手続きはお住まいの市区町村の障がい福祉課などで行われ、申請時には以下のような書類が必要になります。

- 医師の診断書または意見書

- マイナンバーカードなどの本人確認書類

- 障がい者手帳

- サービス等利用計画案

なお、障がい者手帳を持っていない方でも、医師の診断書があれば受給者証の発行を受けることは可能です。

また、「サービス等利用計画案」は自分で作成することも可能ですが、内容に不安がある場合は 相談支援専門員に依頼するのがおすすめです。

事業所と利用契約を結び、利用を開始する

障がい福祉サービス受給者証が手元に届いたら、希望する就労移行支援事業所と正式に利用契約を結びます。

契約の際には、サービス内容や支援の進め方について改めて説明を受けるのが一般的です。

契約後は、自分の目標や体調に合わせた支援計画に基づいて訓練が始まります。

不安なことがあれば、開始前にスタッフに相談しておきましょう。

金銭面だけじゃない、アビリティーズジャスコを選ぶ理由

就労移行支援の利用を検討する際、利用料は気になるポイントですが、「どんな支援が受けられるか」「その先にどんな未来があるか」も重要です。

アビリティーズジャスコでは、就職までの道のりはもちろん、その後の職場定着までを見据えたサポート体制により、多くの方から選ばれています。

- イオングループのネットワークを活かした実習プログラム

- 多様なプログラムで「自分に合った働き方」が見つかる

- 大手・有名企業への就職実績

- 就職後の定着支援も充実

アビリティーズジャスコでは、豊富なプログラムと専門スタッフによるサポートで、一人ひとりに最適な支援計画をご提案します。

さらに、イオングループをはじめとした協力企業での実習機会も充実しており、 実際の職場環境の中で自分の適性をじっくりと見極めることが可能です。

こうした取り組みの結果として、以下のような高い就職・定着実績を実現しています。

実習を通じたお試し就労ときめ細かな定着支援により、 90.1%という高い定着率を誇っています。

自身の適性をじっくり見極めながら、一般就労を目指したい方はアビリティ―ズジャスコをぜひご検討ください。

就労移行支援の利用料に関するよくある質問と回答

就労移行支援の利用料に関する質問をまとめました。

それぞれについて回答していきます。

昨年まったく働いていないけど、利用できる?

昨年まったく働いていなかった場合でも、 就労移行支援を利用することは可能です。

就労移行支援は、「これから働きたい」と考える方を支援する制度なので、現在または昨年の就労状況に関係なく利用できます。

さらに、生活保護を受給している方や住民税非課税世帯に該当する場合は、 利用料が無料になることもあります。

交通費や昼食代はどうなる?

原則として交通費や昼食代は自己負担となりますが、自治体によっては交通費補助が受けられる場合があります。

また、昼食については、事業所によって無料提供の場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

就労移行支援事業所ではお金はもらえる?

就労移行支援は、基本的に通所によって報酬が支払われる制度ではありません。

ただし、 職場実習などのプログラムに参加する際に、交通費や手当が支給されるケース があります。

支給の有無や金額は事業所や実習先によって異なるため、 利用前に事業所へ確認しておくことをおすすめします。

就労移行支援は金銭的な不安があっても大丈夫!まずはご相談を

就労移行支援は、非課税世帯であれば利用料がかからず、課税世帯でも月額の上限が定められているため、想定以上に費用がふくらむ心配はありません。

経済的な不安から支援の利用をためらうのではなく、まずは制度の仕組みを知り、自分がどの区分に該当するのかを確認することが大切です。

アビリティーズジャスコでは、利用料に関する制度の仕組みから、 状況に合わせたサポート内容まで、丁寧にご案内いたします。

「利用料がかかるか不安」「通所にかかる費用を事前に把握したい」といった方も、どうぞお気軽にご相談ください。

経験豊富なスタッフが、安心して一歩を踏み出せるよう、全力でサポートいたします。