働くことに悩んだときに利用できる「就労移行支援」は、就職に向けた準備から就職後の定着支援までを一貫してサポートする制度です。

障がい者手帳を持っていないけれど医師の診断を受けた方など、さまざまな状況にある方が対象となり得ます。

就労に必要なスキルを習得できるため、「働きたいけれど自信がない」という方にとってキャリア形成の選択肢を広げる大きな支えとなります。

ただし、一定の利用条件が定められているため、「自分は支援の対象者に入るのか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

厚生労働省によると、就労移行支援は以下に当てはまる方が対象者となります。

- 一般就労等を希望する65歳未満の障がい者で、就労が可能と見込まれる者

- 障がい者手帳を有する者、または医師の診断等により支援の必要性が認められた者

- 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病等のある者

本記事では、就労移行支援の対象となる条件を整理し、自分に合った制度を選ぶヒントをわかりやすく解説します。

制度の利用を検討する際の参考として、ぜひお役立てください。

一般企業への就職を目指すなら

アビリティーズジャスコがおすすめ!

アビリティーズジャスコでは、社会参加や就労に不安を抱える方が、自分らしく働けるよう支援を行っています。

アビリティーズジャスコの特徴

- 豊富なツールから個別性の高いプログラムを作成

- お試し就労を通じて、ご自身の適性をじっくり確認

- 定着支援により就職後のお困りごともサポート

アビリティーズジャスコでは、幅広い障がいや特性をお持ちの方に対応できるよう、さまざまな支援ツールをご用意しています。

そのため、一人ひとりの課題や強みに応じたオーダーメイド型の就労支援プログラムを提供することが可能です。

また、イオングループをはじめとした協力企業での実習機会を活かすことで、就職前に自身の適性や職場環境との相性を確認でき、高い定着率にもつながっています。

アビリティーズジャスコでは、「自分が対象になるか分からない」という方からのご相談も受け付けています。

まずはお気軽にお近くの事業所へご相談ください。

就労移行支援の対象者とは?|定められている利用条件

就労移行支援は、障がいや体調面に不安を抱えながらも、一般就労を目指す方の働く力を育てる支援制度です。

障 がい者手帳を持っていない場合でも、医師の診断書を提出すれば利用が認められるケースも多く、幅広い方が制度の活用を検討できます。

厚生労働省によると、就労移行支援の対象者は以下のように定められています。

- 一般就労等を希望する65歳未満の 障がい者で、就労が可能と見込まれる者

- 障がい者手帳を有する者、または医師の診断等により支援の必要性が認められた者

- 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病等のある者

ここでは、就労移行支援を利用する際に求められる主な対象条件について、さらに具体的に整理します。

これらの条件について、順番に詳しく見ていきましょう。

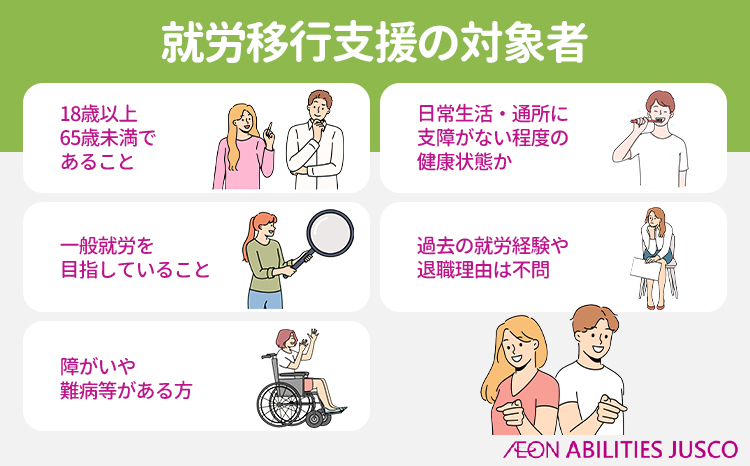

18歳以上65歳未満であること

就労移行支援は、原則として18歳以上65歳未満の方が対象です。

利用開始時点でこの年齢に該当していれば、就職支援を受けられます。

ただし、一定の条件を満たせば18歳未満でも利用できる場合があります。

たとえば、15歳以上の障がい児が利用を希望する場合に、児童相談所長が「利用が適当」と判断し、市区町村長に意見書を提出したうえで認められるケースがあります。

年齢要件は基本ですが例外もあるため、迷ったときは自治体や就労移行支援事業所へ相談しましょう。

一般就労を目指していること

就労移行支援は、企業や公的機関で働く「一般就労」を目指す方が対象です。

「一般就労」には、障がい者雇用枠だけでなく、一般雇用枠での就職も含まれるため、障がい者手帳の取得を考えていない方でも利用を検討できます。

「自分が対象になるのか」と悩む方の中には、精神疾患の回復期にある方や軽度の発達障がいがある方など、手帳の取得までは必要ないと感じている方も含まれます。

就労移行支援では、現時点で働くことに不安があっても、個別プログラムを通じて必要なスキルを身につけ、段階的に就職を目指すことが可能です。

一方で、病状や体調の状況から、すぐに一般就労を目指すのが難しい場合は、就労継続支援A型・B型といった他の制度を選択肢として検討することも大切です。

障がいや難病等がある方

就労移行支援は、以下のような障がいや難病がある方が対象です。

障がい者手帳がなくても、医師の診断書があれば、支援を受ける際に必要な「障がい福祉サービス受給者証」を取得できる場合があります。

手帳の取得に迷いがある方や、診断を受けたばかりで取得が間に合わない方でも、受給者証の交付を受ければ支援の利用が可能です。

自分の症状が対象になるかどうか不安がある場合は、まずは医師や自治体の窓口へ相談してみるとよいでしょう。

日常生活・通所に支障がない程度の健康状態かも求められる

就労移行支援は、週3〜5日ほどの通所を前提にプログラムが組まれています。

そのため、日常生活にある程度の自立があり、安定して通所できる体調であることが求められます。

ただし、通所の頻度は体調や状況に応じて柔軟に調整が可能のため、不安がある場合は事業所に相談が可能です。

一方で、長期間にわたって寝たきりの状態が続いているなど、日常生活に支障がある場合は、まず医療的支援や生活支援の利用を優先することが推奨されます。

通所が可能かどうかは、主治医や支援機関と相談しながら判断するようにしましょう。

過去の就労経験や退職理由は不問

就労移行支援は、これまでの職歴や退職歴は利用条件に影響しません。

「職歴がない」「何度も仕事を辞めた」「長いブランクがある」といった経歴があっても問題なく利用できます。

就労移行支援は過去の経歴ではなく、今後働くためにどのような支援やサポートが必要かを見極め、それに応じた準備や訓練を行うことにあります。

そのため、過去の失敗や空白期間にとらわれず、「これから働きたい」「新しくチャレンジしたい」という意欲があれば、支援の対象となります。

むしろ、そうした不安や課題を整理しながら、一人ひとりの状況に合わせた支援プログラムを受けられる点こそが、就労移行支援の大きな特徴です。

就労移行支援の対象者となる障がいの種類

就労移行支援では、障がいの種類を問わず、就職に向けた支援が必要な方を広く対象としています。

ただし、事業所によっては、特定の障がいに特化した支援を提供している場合もあり、対象となる方の条件が若干異なることがあります。

たとえば、アビリティーズジャスコでは、以下のような方々を対象とした支援を行っています。

- 身体障がい(肢体不自由・内部障がい など)

- 高次脳機能障がい・聴覚障がい(難聴)

- 視覚障がい(弱視・ロービジョン)

- 知的障がい

- 精神障がい

- 発達障がい

- 難病(訓練に支障がない程度の方)

アビリティーズジャスコでは幅広く、支援を行っておりますので、対象か不明な場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ここからは、就労移行支援の対象となる障がい・難病について、 詳しくご紹介していきます。

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

精神障がい・精神疾患の例

就労移行支援では、以下のような精神障がい・精神疾患のある方が対象となります。

- うつ病

- 統合失調症

- 双極性障がい

- 強迫性障がい

- てんかん

- 不安障がい・パニック障がい

こうした疾患があると、働くことに対して不安を感じる方も少なくありません。

就労移行支援では、支援員がメンタル面にも配慮しながら、一人ひとりの特性に合わせた支援プログラムを提供しています。

また、事業所によっては、 体調を見ながら通所頻度を調整することもでき、 無理のないペースでステップアップを目指せます。

精神的な不安やストレスに配慮したサポート体制も整っているため、心理的な負担を感じやすい方でも、安心して一歩を踏み出すことが可能です。

発達障がいの例

就労移行支援では、以下のような発達障がいのある方も対象となります。

- 自閉症スペクトラム障がい(ASD)

- 注意欠如多動性障がい(ADHD)

- 学習障がい(LD) など

発達障がいは先天的な特性によるもので、脳の働きの偏りから「強み」と「苦手」がはっきり現れる傾向があります。

なお、 成人してから診断されるケースも珍しくありません。

職場では特性が十分に理解されず、ミスの指摘やコミュニケーションのすれ違いから、短期離職につながってしまうこともあります。

就労移行支援では、それぞれの特性や課題を丁寧に理解したうえで、一人ひとりに合った職種や働き方を一緒に見つけていくサポートが行われます。

身体障がいの例

就労移行支援では、以下のような身体障がいのある方も対象となります。

- 視覚障がい

- 聴覚・平衡機能障がい

- 音声・言語・そしゃく機能障がい

- 肢体不自由

- 内部障がい(内臓機能の障がいなど)

身体障がいは、先天的または後天的な理由で身体機能の一部に障がいが生じている状態を指します。

就労移行支援では、日常生活のリズムを整えながら健康管理能力を高めたり、障がいに応じた職場での工夫や配慮のポイントを学べます。

また、職業訓練や職場実習を通じて自分に合った働き方を探し、就職後も職場定着のサポートを受けることができるのもメリット。

こうした一貫した支援体制が、長く安定して働き続けるための土台づくりにつながります。

知的障がいの例

知的障がいは就労移行支援の対象となりますが、障がいの重症度によっては利用が難しいケースもあります。

利用にあたっては、障がいの程度だけでなく、日常生活や訓練への取り組みが可能かどうかが考慮されます。

知的障がいの重症度は、一般的に次のように区分され、軽度~中度であれば利用できる可能性が高いです。

- 軽度知的障がい:IQ51〜75

- 中等度知的障がい:IQ36〜50

- 重度知的障がい:IQ〜35

また、以下のような条件を満たしていることも、利用可否を判断するうえでの重要なポイントとなります。

- 通所が可能で、移動や生活・健康管理ができる

- 訓練内容を理解し、受けることができる

- 企業に就職して給与を得る意思がある

一般就労に必要な基礎的スキルがまだ十分でない場合や、通所が難しい状態にある場合には、就労継続支援A型・B型など他の制度が適していることもあります。

自分にとって最適な支援を選ぶには、就労移行支援事業所や自治体の福祉課に相談し、専門的なアドバイスを受けることが大切です。

難病の例

就労移行支援では、障がい者総合支援法で定められた、以下のような指定難病をお持ちの方も対象に含まれます。

- パーキンソン病

- ミトコンドリア病

- 潰瘍性大腸炎

- クローン病

- 多発性硬化症

- 全身性エリテマトーデス など

難病は体調の波が出やすいため、就労移行支援では無理のない通所ペースを調整しながら、生活リズムや体力を整える訓練が行われます。

さらに、就職後も「定着支援」を通じて、症状の変動や不安に寄り添いながら、安心して働き続けられる環境づくりが支援されます。

就労移行支援と他の制度との違い|対象外だった時の選択肢

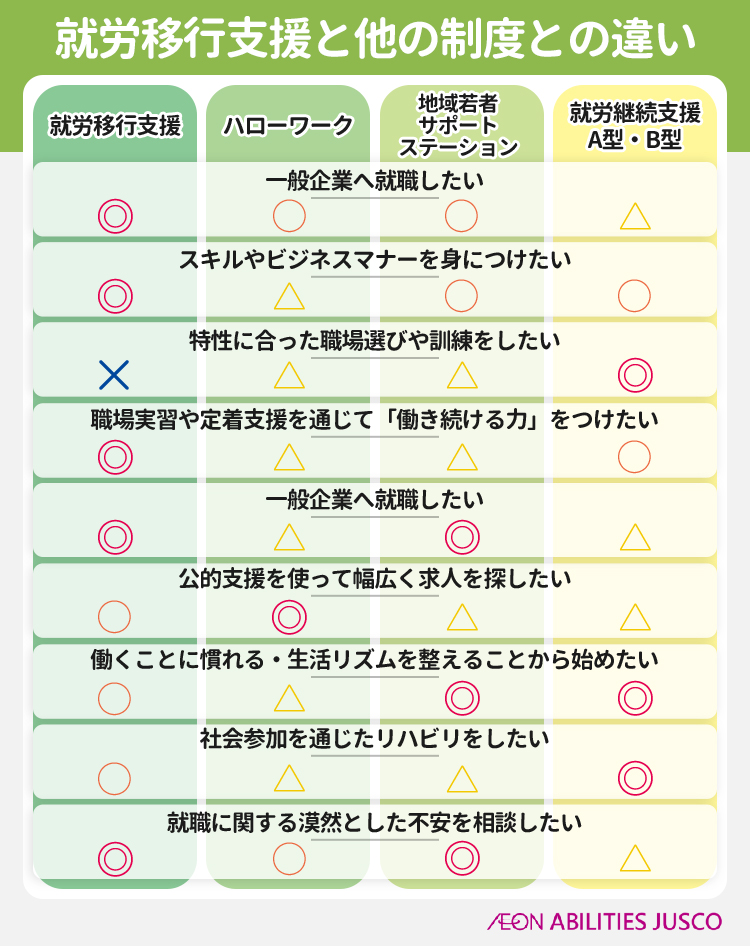

就労に関する支援制度は複数存在しており、それぞれに目的や支援の内容、対象者が異なります。

ここでは、就労移行支援と以下の制度を比較し、それぞれの特徴をご紹介します。

これらの制度は「就職したい」「働くことに慣れたい」「社会とつながりたい」など、さまざまなニーズに対応していますが、支援の内容や深さには違いがあります。

以下の比較表を参考に、ご自身の状況や目的に合った制度を検討してみてください 。

| 目的 | 就労移行支援 | ハローワーク | 若者サポステ | 就労継続支援 (A型・B型) |

|---|---|---|---|---|

| 一般企業へ就職したい | ◎ | 〇 | 〇 | △ |

| スキルやビジネスマナーを身につけたい | ◎ | △ | 〇 | 〇 |

| 収入を得ながら訓練したい | × | △ | △ | ◎ |

| 特性に合った職場選びや訓練をしたい | ◎ | △ | △ | 〇 |

| 職場実習や定着支援を通じて「働き続ける力」をつけたい | ◎ | △ | ◎ | △ |

| 公的支援を使って幅広く求人を探したい | 〇 | ◎ | △ | △ |

| 働くことに慣れる・生活リズムを整えることから始めたい | 〇 | △ | ◎ | ◎ |

| 社会参加を通じたリハビリをしたい | 〇 | △ | △ | ◎ |

| 就職に関する漠然とした不安を相談したい | ◎ | 〇 | ◎ | △ |

ここからは、各制度について順番に詳しく紹介します。

ハローワークの障がい者窓口

ハローワークの障がい者窓口は、障がい者手帳がなくても利用できます。

ただし、障がいの状況によっては医師の診断書や意見書の提出を求められることがあるので注意しましょう。

ハローワークの障がい者窓口の利用対象者と、サポート内容は以下の通りです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 利用対象 | ・身体障がい ・ 知的障がい ・ 精神障がい ・ 発達障がい ・ 難病 |

| 支援内容 | ・ 職業相談・職業紹介 ・応募書類の添削・面接練習 ・障がい特性に配慮した求人紹介 ・職場実習の実施(地域による) ・就職後の定着支援(地域による) |

ハローワークは、求人の選択肢が豊富で、公的就職支援の中心的な窓口として幅広く活用されています。

ただし、就職に向けたスキルアップや生活・体調面のサポートについては自己管理が基本となります。

一方、 就労移行支援では、個別支援計画に基づき、スキル訓練・職場実習・体調管理のアドバイスなどが一体となった支援が受けられます。

そのため、以下のような方は、 就労移行支援の活用がより適していると言えるでしょう。

- じっくり準備を進めながら就職を目指したい方

- 体調や障がい特性に合わせてステップアップしたい方

- 不安や悩みを相談しながら、伴走型の支援を受けたい方

また、就労移行支援は、ハローワークと併用することができます。

そのため、事業所で就労に必要なスキルや知識を身につけながら、ハローワークを通じて一般雇用枠の求人を探すといった活用も可能です。

地域若者サポートステーション

地域若者サポートステーションは15歳〜49歳までの就労に悩みを抱える若年層が利用できるため、障がい者手帳や診断書がなくても相談が可能です。

そのため、就労支援を受けるハードルを感じている方にとって、初期相談や社会復帰への第一歩として活用しやすい支援窓口となっています。

主な支援内容は、以下の通りです。

- キャリアカウンセリング

- ビジネスマナーやコミュニケーションなどの各種セミナー

- 職場体験や職場実習の紹介

- 就職活動の進め方のアドバイス

- 就職後の定着支援

地域若者サポートステーションは 特定の診断や手帳がなくても利用できるハードルの低い支援機関として、多くの若者に開かれた制度です。

一方で、障がいの特性に応じた専門的な配慮や、個別支援プログラムの設計といった対応は行っていません。

そのため、以下に当てはまる方は、 個別支援の手厚い「就労移行支援」の方が適しているケースもあります。

- 障がい特性に合わせて段階的にスキルを習得したい方

- 体調に配慮しながら就労準備を進めたい方

どの支援が自分に合っているか迷った場合は、まずは専門機関に相談し、現在の状況や希望に応じた選択肢を一緒に検討してみることをおすすめします。

就労継続支援A型・B型

就労継続支援A型・B型は、現時点で一般就労が難しい方が、働きながら工賃や給与を得られる制度です。

障がいの程度や体調の安定性に応じて、以下のようにA型・B型のどちらかが選択されます。

以下に、両制度の主な違いをまとめました。

| 比較項目 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |

|---|---|---|

| 雇用形態 | 事業所と雇用契約を結ぶ | 雇用契約は結ばない |

| 主な対象者 | 一定の作業能力がある方 | 安定した勤務が難しい方 |

| 工賃・給与 | 最低賃金以上の給与 | 工賃 |

| 通所日数 | 原則 週4〜5日程度 | 週1日から通所可能 |

| 利用目的 | ・一般就労に向けた訓練 ・実務経験 | ・日中活動の確保 ・軽作業訓練 |

これらの制度は、無理のないペースで仕事に慣れていきたい方や、生活リズムを整えながら社会参加を継続したい方に適しています。

ただし、体調が比較的安定しており、一般就労を目指す意欲と準備がある場合には、必ずしもA型・B型を経由する必要はありません。

そのような場合は、就労移行支援を通じて、より実践的なスキル習得や職場実習を経験する方が、就職への近道になります。

就労移行支援の対象者かを把握し、働くことへ一歩踏み出そう

就労移行支援は、障がいの種類にかかわらず「就職に支援が必要な方」を幅広くサポートする制度です。

利用の可否は、障がいの程度や手帳の有無だけで一律に決まるわけではなく、医師の診断書があれば利用対象となるケースが多いです。

自分は対象になるか不安を感じている方も、まずはお住まいの自治体の福祉窓口や、事業所への相談からはじめてみましょう。

アビリティーズジャスコでは、以下のような方を幅広く支援を行っています。

- 身体障がいのある方

- 知的障がいのある方

- 精神障がい・精神疾患のある方

- 発達障がいのある方

- 難病を抱えている方

- 手帳は持っていないが、医師の診断書がある方

一人ひとりの状況や目標に合わせて、幅広いプログラムの中から、個別性の高い支援プランをご提案しています。

「働くことに不安がある」「制度をどう選べばいいかわからない」といった段階でも大丈夫です。

まずは一歩踏み出すことから。どうぞお気軽にアビリティーズジャスコまでご相談ください。